The African slavery in Campinas, SP, Brazil.

Por Duílio Battistoni Filho – historiador, professor. Titular da Cadeira 6 do IHGG Campinas.

Sabe-se que a palavra escravidão significa a posse do homem pelo homem, juridicamente sancionada e que remonta a épocas bem recuadas. A civilização romana, por exemplo, subsistiu por meio dela. A escravidão moderna inaugurada sob o signo do capitalismo tem como objetivo básico a produção para o mercado mediante o lucro.

No Brasil, no início de sua colonização e dada à carência de mão de obra na lavoura, todos os grupos sociais se uniram na manutenção do sistema, contando com a colaboração da Igreja que ensinava ao cativo a ver no seu senhor, um pai, alguém que ele deveria amar e respeitar, oferecendo-lhe o sacrifício do seu trabalho e do seu suor. O padre Antonio Vieira, no século XVII, dirigindo-se aos negros de um engenho no dia de São João Evangelista, dizia-lhes: “Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à Cruz e à Paixão de Cristo que o vosso”.

Em Campinas (na época Vila de São Carlos) a primeira grande atividade econômica foi a produção do açúcar. Com a proliferação dos engenhos houve muita importação de escravos. Entre 1779 e 1829, a população escrava cresceu de 156 para quase 4.800 indivíduos. Em 1835 já começam a aparecer as primeiras plantações de café, cabendo ao fazendeiro Francisco Egídio de Souza Aranha, proprietário da fazenda Mato Dentro, ser o primeiro a exportar o precioso produto. Em 1872 o café já era uma realidade como a força motriz da economia campineira, aumentando a população escravizada para 14 mil cativos. As operações comerciais com o Rio de Janeiro avolumaram-se. O número de fazendas na região aumentou, chamando a atenção do viajante português Augusto Emílio Zaluar quando este visitou a cidade. Portanto, o café estava plenamente consolidado e Campinas, com justo orgulho, ostentava o título de “capital agrícola de São Paulo”, a ponto de os fazendeiros fundarem o Clube da Lavoura, em 1876, com objetivos precípuos de defender, expandir e comercializar a famosa rubiácea. O café já respondia por 50% da produção total do Oeste Paulista. E nesse trabalho o escravo teve um papel fundamental.

Vindos para Campinas, contratados pelos fazendeiros, os escravos inicialmente permaneciam de quarentena no Largo Santa Cruz para depois serem comercializados nas chamadas “Casas de Comissão”, nas praças públicas. O trabalho começava com o som do sino logo de madrugada. Apresentados em fila para o feitor, começavam a trabalhar nos cafezais, sendo que os carros de boi se encarregavam de levá-los para as áreas de plantio mais distantes. Cantigas ritmadas acompanhavam o movimento das enxadas: jongos, canções inspiradas nos acontecimentos miúdos da vida cotidiana, falando de senhores e escravos, de feitores e iaiás, cantadas em duas ou mais vozes, às vezes numa mistura de palavras portuguesas e africanas.

Nos dias santificados, principalmente em datas religiosas como as de São João e São Pedro, havia batucadas e numerosas danças. Com intervalo para almoço, geralmente servido entre nove e dez horas, a alimentação consistia basicamente de feijão, angu e farinha de mandioca. Algumas vezes havia a inserção de carne seca, abóbora ou mandioca. Utilizando colheres de pau ou os próprios dedos, as porções eram servidas em cuias, onde, de cócoras ou sentados no chão, os escravos se alimentavam. Por volta de uma hora da tarde um novo intervalo fornecia café e rapadura. Em dias frios, o café poderia ser substituído pela cachaça.

Entretanto persistia a baixa nutrição, enfraquecidos por longas jornadas de trabalho, que poderiam atingir até 18 horas por dia, ficando, muitas vezes, expostos a várias doenças, fato que acabaria por diminuir a expectativa de vida desses trabalhadores. Fizesse sol ou chuva, frio ou calor, trabalhavam duro. Descansavam à noite, a partir da hora do ngelus, quando todos se reuniam em volta da família do fazendeiro para fazerem orações.

Os cuidados com a assistência médica eram raros. Em Campinas, em 1850, exerciam clínicas apenas dois médicos: Cândido Gonçalves Gomide e Ricardo Gumbleton Daunt, recebendo cada um 6$000 por ano, de cada família. A assistência médica provavelmente se tornou uma imposição à medida em que o braço escravo foi sendo substituído pelo trabalhador livre. A Santa Casa, de 1874, prestou relevantes serviços nesse particular. Nos casos graves, o escravo recebia tratamento gratuito.

No campo imperava livre a autoridade senhorial. O senhor representava a Igreja, a Justiça, a força política e militar. Todos lhe deviam cega obediência. Seu domínio era sem limites, a benevolência, a austeridade, assim como a crueldade que chegava a impor. Os abusos perpetrados por fazendeiros sobre os escravos decorriam da imensidão das terras, péssimas comunicações, propriedades isoladas que muitas vezes eram palcos de toda sorte de arbitrariedades, longe das autoridades constituídas. Mesmo que alguém escapasse para a denúncia, haveria tempo de apagar vestígios de maiores evidências. Ainda que viessem a público mais ou menos reservadamente, a conivência das autoridades impediria a divulgação dos abusos ou garantiria a impunidade dos senhores e seus capangas.

Além dos negros escravizados que trabalhavam no campo, havia aqueles que eram aproveitados no serviço da casa-grande. Estes pertenciam a um mundo à parte. Eram invejados e respeitados como se a ocupação doméstica lhes conferisse um grau hierárquico superior. Mucamas, babás, cozinheiras, lavadeiras, amas e costureiras tinham que ser bonitas e de pernas finas. Aos homens estavam reservados serviços de mensageiros, cocheiros, copeiros e pajens. Estavam sempre mobilizados no serviço direto dos senhores. Ao contrário do que ocorria nas cidades, esses serviçais tinham melhor sorte: a vida mais suave, os castigos mais brandos. Quando os barões do café vinham à cidade para negócios, já começavam a habitar os sobrados e traziam seus escravos para os serviços domésticos.

Havia muita atividade sexual entre os filhos do patrão e as escravas. O historiador Robert Slenes estudou os hábitos de alguns deles em relação à sexualidade no ambiente privado. Há casos em que o senhor agarrou por trás uma de suas criadas, enquanto era observado pela escandalizada esposa em que a tudo assistia escondida. Os mulatos, frutos de amores escusos, eram servidos antes dos outros, mais acariciado e mais bem-vestido que os demais. Adéle Samson conta-nos os dengos que as mães tinham com esses filhos. Ouviu algumas vezes as mães dizerem às cozinheiras: “Meu mulato não pode comer isto”, recusando a ração dos negros.

Campinas, à mercê da grande escravaria que concentrou, foi palco de contínuas revoltas. As mais célebres foram as de 1832 e 1863 e representaram uma forma de protesto contra os maus-tratos. Geralmente individuais, não exigiam nenhum plano coordenado que envolvesse grande número de elementos e dos quais, em conjunto, dependesse a ação, o que as tornariam mais difíceis. A história registra o caso de um vigário que, depois receber o fiel no confessionário, informou às autoridades de insurreições nas propriedades Monjolinho e Tapera. As rebeliões provocavam comiseração e indignação em vários setores da comunidade.

Todavia, um dos símbolos da resistência à escravidão foi o padre Joaquim Anselmo de Oliveira, vigário da Paróquia Nossa Senhora da Conceição que, em seus sermões, criticava o regime de força a que os negros eram submetidos. Conta-se que em 1835 ocorreu o desaparecimento de uma lâmpada de prata e resplendores de ouro das imagens de santos de sua igreja. O sacerdote foi acusado injustamente de roubar esses objetos para vendê-los. Submetido a um tribunal, foi defendido pelo vereador Antonio de Moraes Sales, que o absolveu imediatamente. A verdade é que o episódio não passou de um plano arquitetado por alguns senhores de escravos para desmoralizar o pároco. Apesar de detidos, esses movimentos preocupavam os fazendeiros e comerciantes que viam seus negócios não prosperarem. Nessa ocasião, enviaram uma petição ao governo pleiteando um efetivo de 100 praças para policiamento da região. Conta-se que um capitão chamado Colatino era um exímio caçador de escravos, mas extremamente violento, a ponto do jornalista Henrique de Barcelos protestar e mover uma campanha com pleno êxito para destituí-lo do comando.

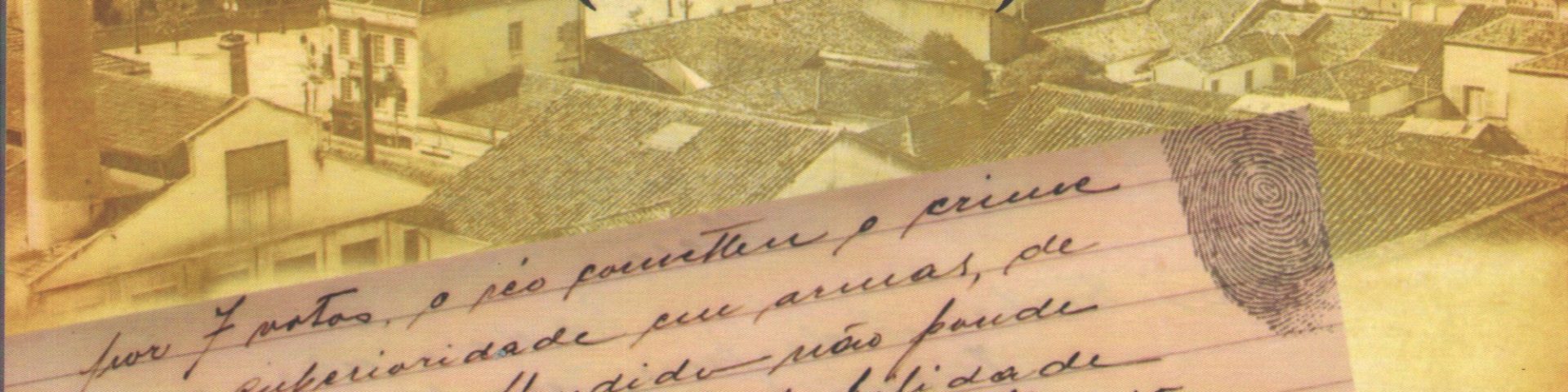

Um ofício de Campinas, datado de 29 de dezembro de 1879, comunica o suicídio de quatro escravos por causa da crueldade de seus senhores. No entanto, era muito raro também o assassinato de senhores. Acusado de matar o seu senhor, o capitão Luis José de Oliveira, dono do engenho Romão, o escravo Elesbão foi condenado à forca no dia 9 de dezembro de 1835. A morte ocorreu no Largo Santa Cruz, que ficou conhecido como Largo da Forca. Dois outros crimes ocorreram redundando no assassinato de feitores e fazendeiros. Os assassinos foram condenados à pena de galés perpétuas ou por número de anos. Muitas vezes os juízes comutavam a pena pela de açoites.

Era comum o casamento entre os escravos. No romance “Mocidade de Trajano”, de Visconde de Taunay, uma escrava doméstica, a mando de sua proprietária, casou-se com um escravo. “Eu não posso mais resistir, se minha senhora não me der licença, com certeza tenho de ir trabalhar na roça e de passar por uma grande vergonha”.

Corria a fama da cidade ser rigorosa com seus escravos. Em “A Cidade Colonial”, Nelson Omegna divulga esta quadrinha:

O Rio de Janeiro é Corte,

São Paulo é capitá,

Campinas o purgatório

Onde os negro vão pena.

Mas, alguns senhores tratavam bem a seus escravos. Estudando este assunto, Vitalina Pompeu de Souza Queirós reproduz o depoimento de uma ex-escrava a respeito de sua vida na fazenda: “Eu fui vendida pra Campinas por castigo, pra ser bem costeada! E foi minha felicidade! Eu não sei que inté agora tenho uma purção de sinhá moça e de sinhô moço bunitus que me querem bem e olham bem para mim, agora que não posso mais trabaiá”. No livro “Um Magistrado do Império”, Albino de Oliveira, magistrado e fazendeiro em Campinas, permitiu o casamento de escravos; jamais separava os casais ou os pais dos filhos para vendê-los. Registrava os cativos e tratava-os quando doentes, em ampla enfermaria da fazenda. Vivendo na Corte, ao passar tempos na propriedade, levava presentes para os negros, em geral peças de vestuário. Um relato interessante, ainda a respeito do assunto, é o de Amélia de Rezende Martins, filha do Barão Geraldo de Rezende, proprietário da fazenda Santa Genebra, quando um escravo era solto, havia comemorações festivas: “No aniversário dos filhos pequeninos, e em alguma solenidade de maior vulto, meu pai ia dando, aos escravos de maior valor, a carta de alforria, sempre amarradinha com uma fita azul. Era uma festa… Basta dizer que no 13 de maio o Barão não tinha nenhum escravo.

O próprio Visconde de Indaiatuba, em 1875, chegou a alforriar 130 negros de sua fazenda Sete Quedas, oferecendo-lhes, contudo, trabalho remunerado. O maestro e compositor Carlos Gomes chegou a dar um recital no teatro São Carlos, cuja renda seria revertida para libertar alguns escravos.

A imprensa foi fundamental para o crescimento do movimento abolicionista. Um dos grandes nomes de Campinas foi Antonio Bento de Souza e Castro, organizador da Sociedade dos “Caifazes” que promovia reuniões com o objetivo de alforriar escravos.

Com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, a 13 de maio de 1888, a alegria tomou conta de Campinas, com muitas festas e solenidades. Houve uma sessão especial na Câmara Municipal, presidida por Otto Langaard, que da janela central do edifício leu o decreto da abolição. O povo foi para as ruas em grande manifestação cívica, às 4 horas da tarde, em êxtase ao som de música e disparo de fogos de artifício.

Se de um lado era alegria, entre os fazendeiros havia apreensão. Não sendo indenizados pelo governo, muitos perderam as suas fortunas. Para os libertos, a nova condição implicava, antes de mais nada, no direito de se deslocar livremente, de abandonar a antiga lavoura, de trabalhar onde, como e quando quisessem. Alguns empregavam-se em outras fazendas e passaram a constituir uma população móvel. Contam-se casos de fazendeiros que abandonaram suas terras depois de tentar inutilmente obter trabalhadores. Enquanto em algumas áreas se desorganizava o trabalho, em outras, os proprietários conseguiram estabelecer um “modus vivendi” mais ou menos satisfatório com os libertos.

Pior foi a situação de muitos libertos que foram para a cidade. Ficaram perambulando pelas ruas, sem emprego fixo, doentes, miseráveis e sem qualquer auxílio. Os poucos que tinham alguma renda passaram a morar em cortiços no centro da cidade, onde predominava a “cama quente” com o revezamento das pessoas. As autoridades municipais foram alertadas sobre o perigo de doenças. Daí a proliferação de entidades assistenciais como o Asilo de Inválidos, Asilo dos Leprosos, Sociedade São Vicente de Paulo, para citar algumas.

Aos olhos de uns e outros, D. Pedro II perdeu prestígio e com ele a Monarquia. Enquanto uns acusavam o governo de imprevidência e inépcia, outros diriam que a abolição nasceu da vontade da Nação e que a Coroa nada mais fizera do que aceitá-la. Oportunas as palavras do Barão de Cotegipe dirigidas à princesa Isabel, no ato da assinatura da Lei Áurea: “Vossa Alteza redimiu uma raça, mas perdeu um trono”.

Bibliografia

COSTA, Emília Viotti da. Da Senzala à Colônia. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1966.

LAPA, José Roberto do Amaral. A cidade: os cantos e os antros: 1850-1900. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

LIMA, Jorge Alves de. Crônicas de Campinas, séculos XIX e XX. Campinas: Komedi, 2010.

MACIEL, Cleber da Silva. Discriminações raciais em Campinas, 1888-1921. Campinas: CMU / Ed. Unicamp, 1987.

MARTINS, Amélia de Rezende. Um Idealista Realizador, Barão Geraldo de Rezende. Oficinas Gráficas do Almanaque Laemmert, 1939.

MOURA, Clóvis. Revolta de escravos em São Paulo. In: Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, V. 181, 1970.

QUEIRÓS, Suely Robles de. Escravidão Negra em São Paulo. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1997.

QUEIRÓS, Vitalina Pompeo de Souza. Reminiscências de Campinas, SP. 1951.